Wakil Rektor Bidang Riset Monash University Indonesia, Professor Alex Lechner mengatakan bahwa sejak tahun 1990-an sebenarnya kita sudah kenali ini dan dunia gagal dalam mencegah perubahan iklim. Bahkan tahun 2023 merupakan tahun dimana bumi mengalami suhu terpanas.

Upaya mengatasinya perlu kerja bersama tidak hanya dari pemerintah dan bisnis, namun juga masyarakat.

"Kita butuh perubahan yang transformatif, mulai dari pakaian yang kita gunakan, pangan yang kita makanan, hingga energi yang kita gunakan. Mau tidak mau, bisnis dan masyarakat mesti berubah," kata Alex dalam workshop Ketahanan Perubahan Iklim yang digelar oleh Monash University Indonesia, Koneksi dan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Makassar, pada Kamis (8/8) secara daring.

Sebagai seorang peneliti di bidang ekologi lingkungan, Alex mengakui bahwa data tentang Indonesia sangat terbatas. Padahal, semua dampak perubahan iklim yang ekstrem bisa ditemukan di Indonesia, mulai dari longsor, banjir, kekeringan, dan kebakaran. Banjir dampaknya besar untuk lingkungan dan manusia, tapi sebenarnya sangat besar lagi ke ekonomi.

Tantangan sangat besar bagi Indonesia karena menjadi negara dalam daftar 30 negara paling rentan terkena dampak perubahan iklim, dan rentan terhadap banjir akibat kenaikan air laut. Misalnya Jakarta dan sekitarnya yang dekat dengan laut.

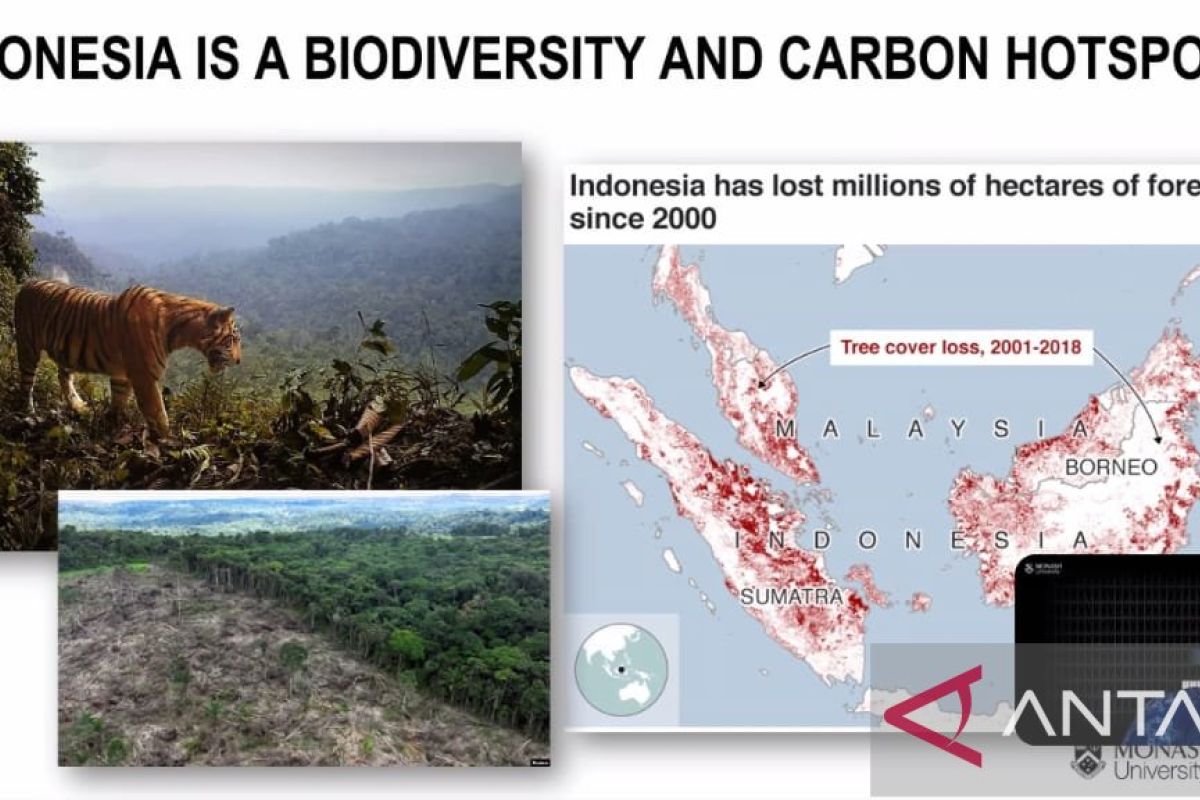

Di satu sisi, Indonesia memainkan peran penting dalam transisi energi global karena Indonesia merupakan tempat penting untuk penyimpanan karbon.

Hutan di Kalimantan dan Sumatera memiliki kapasitas yang tidak jauh berbeda dengan hutan Amazon. Di sisi lain, Indonesia juga produsen bahan bakar fosil terbesar. Kita sama-sama tahu bahwa di Sulawesi dan Maluku memiliki cadangan nikel yang sangat besar, yang kita butuhkan untuk solar panel, kendaraan listrik dan baterai listrik.

"Tantangan utamanya adalah adanya ketimpangan di masyarakat dalam kerugian dan keuntungan. Yang dapat dampak buruknya adalah masyarakat miskin dan rentan, sementara yang dapat keuntungan dari kebijakan transisi energi dan tambang nikel adalah orang-orang kaya. Kami harap, dari semua strategi dan kebijakan yang diambil, penerima manfaatnya adalah komunitas kelompok rentan. Transisi energi, jika kita tidak kita lakukan dengan benar, malah bisa bikin dampak makin buruk bagi kelompok rentan," ujar Alex.

Alex yang juga tim peneliti di proyek penelitian Koneksi mengatakan bahwa riset ini bertujuan untuk membangun model ketahanan iklim bagi kelompok rentan di Indonesia Timur.

"Alasan kami hadir adalah berkontribusi dan menghubungkan Indonesia secara global. Jika kita melihat negara seperti Eropa dan Australia, sebenarnya sangat kecil jumlah penduduknya dibandingkan Indonesia, tapi sangat banyak riset soal perubahan Iklim di Australia. Kami ingin dengan riset ini adalah kesempatan untuk peneliti, pemerintah, dan masyarakat sipil Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan keahlian," ucap Alex.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pimpinan Proyek Riset Koneksi, Associate Professor Ika Idris mengatakan bahwa riset ini penting untuk menghubungkan peneliti dengan komunitas dan utamanya jurnalis.

Oleh karena Itu, Monash University Indonesia menggandeng SIEJ Makassar untuk mengadakan workshop ke para jurnalis di Indonesia Timur untuk mengamplifikasikan praktik-praktik baik yang dilakukan masyarakat dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim.

"Sejak 2022 Monash University Indonesia, utamanya Monash Climate Change Communication Research Hub (MCCCRH), telah bekerjasama dengan SIEJ untuk sama-sama mendorong isu perubahan iklim di Indonesia. Tanpa bantuan komunitas jurnalis, sulit rasanya bagi kampus untuk menyampaikan hasil-hasil riset ke publik," jelas Ika yang juga dosen di program kebijakan publik dan manajemen.

Dalam upaya membangun kesadaran bersama terkait dampak perubahan iklim, Monash University Indonesia dengan dukungan Asia-Pacific Network (APN) Grant, sedang membangun jaringan jurnalis dan peneliti iklim di tiga negara: Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Jaringan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan/gap komunikasi yang terjadi antara jurnalis dan peneliti iklim yang berdampak pada minimnya fakta berbasis ilmiah pada pemberitaan terkait perubahan iklim.

Pewarta : Awaludin

Editor:

Abdul Hakim

COPYRIGHT © ANTARA 2026