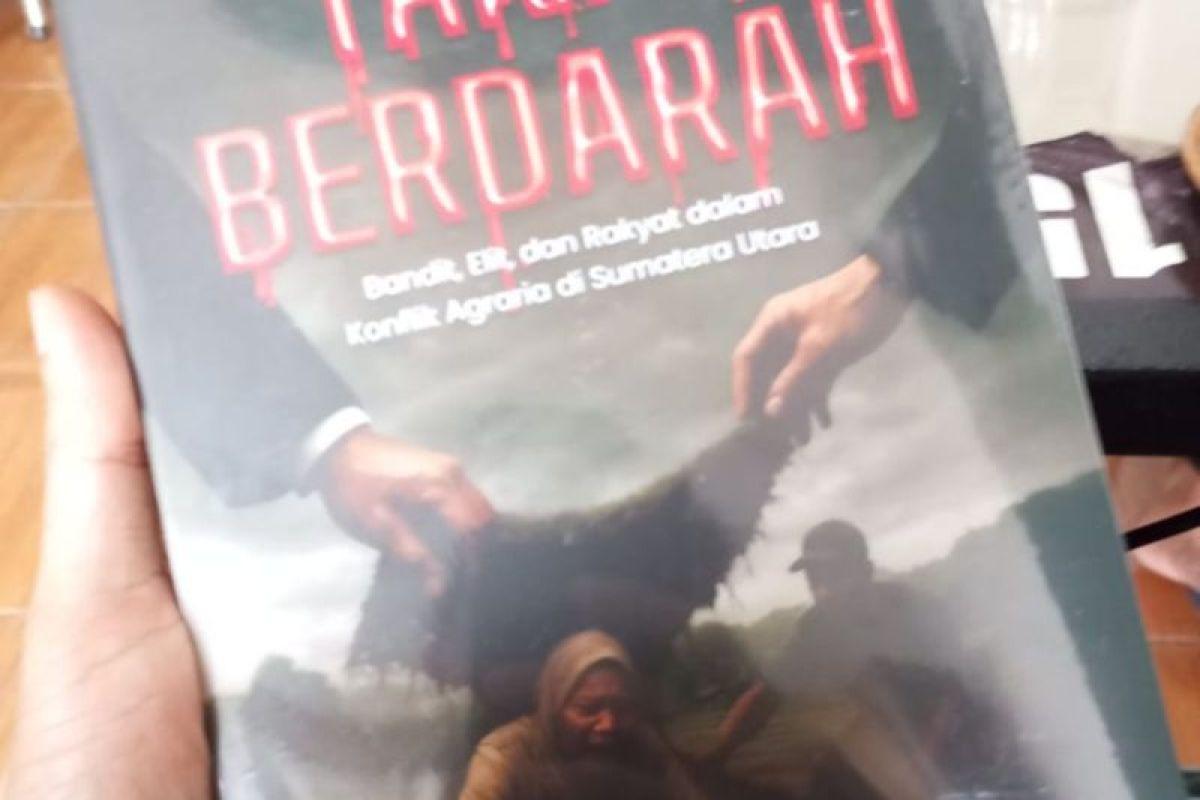

Medan (ANTARA) - Judul buku: Tanah Berdarah: Bandit, Elit, dan Rakyat dalam Konflik Agraria di Sumatera Utara

Penulis : Dr. Tappil Rambe, S.Pd., M.Si.

Penerbit : PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang.

Tahun cetak : 2025

Halaman : x+336 h.

Buku Tanah Berdarah karya Dr. Tappil Rambe hadir sebagai kontribusi penting dalam khazanah kajian agraria Indonesia, khususnya dalam konteks Sumatera Utara—wilayah yang sejak masa kolonial hingga era kontemporer menjadi laboratorium konflik pertanahan. Buku ini tidak sekadar mendeskripsikan konflik agraria sebagai peristiwa kekerasan lokal, tetapi membingkainya sebagai ekspresi relasi kuasa historis yang berlapis: antara negara dan rakyat, antara elite dan petani, serta antara hukum dan keadilan sosial.

Judul Tanah Berdarah bukanlah metafora kosong. Ia mencerminkan realitas empiris bahwa tanah di Sumatera Utara bukan hanya sumber ekonomi, melainkan medan pertarungan politik yang kerap menuntut korban—baik secara fisik maupun struktural. Darah yang dimaksud tidak selalu mengalir di ladang atau perkebunan; ia juga hadir dalam bentuk kriminalisasi, pengusiran, pemiskinan, dan penghapusan memori kolektif masyarakat agraris.

Posisi Buku dalam Kajian Agraria

Secara akademik, buku ini menempati posisi penting karena menggabungkan sejarah sosial, teori konflik, dan kajian agraria dalam satu tarikan analisis yang utuh. Dr. Tappil Rambe tidak terjebak pada pendekatan legal-formal yang lazim dalam studi pertanahan, tetapi justru mengedepankan perspektif relasi kuasa dan struktur sosial. Dengan latar belakang sebagai sejarawan dan pengajar sejarah politik serta agraria di Universitas Negeri Medan, penulis mampu menempatkan konflik agraria dalam rentang sejarah panjang Sumatera Utara—dari kolonialisme Belanda, masa Orde Baru, hingga periode reformasi.

Buku ini juga memperkaya literatur agraria Indonesia dengan mengadopsi dan mengontekstualisasikan teori-teori klasik, khususnya konsep banditisme dari Eric Hobsbawm dan George Rudé. Pendekatan ini menjadikan Tanah Berdarah tidak hanya relevan bagi pembaca lokal, tetapi juga bagi diskursus akademik global tentang konflik pedesaan dan perlawanan sosial.

Bandit, Rakyat, dan Negara: Kerangka Teoritik

Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penggunaan konsep bandit sosial ala Eric Hobsbawm untuk membaca kekerasan agraria di Sumatera Utara. Hobsbawm memandang bandit bukan semata kriminal, melainkan figur ambigu yang lahir dari ketimpangan struktural—dipersepsikan sebagai penjahat oleh negara, namun sering dianggap pahlawan oleh komunitasnya. Dalam konteks Sumatera Utara, penulis menunjukkan bagaimana label “bandit” kerap dilekatkan pada petani, buruh, atau masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya dari perampasan negara dan korporasi.

Lebih jauh, buku ini juga mengulas konsep bandit akuisistif dari George Rudé, yang merujuk pada aktor kekerasan yang bertindak demi kepentingan material pribadi. Dengan cermat, penulis tidak mengidealisasi seluruh bentuk perlawanan rakyat. Ia menunjukkan bahwa konflik agraria juga dapat melahirkan aktor-aktor oportunistik yang memanfaatkan kekacauan untuk keuntungan sendiri. Di sinilah buku ini tampil jujur secara akademik: kekerasan agraria tidak selalu hitam-putih antara penindas dan tertindas.

Selain itu, kategori bandit survival digunakan untuk menjelaskan tindakan ilegal yang semata-mata didorong oleh kebutuhan bertahan hidup. Dalam konteks Sumatera Utara—khususnya di wilayah perkebunan besar—petani tanpa tanah dan buruh kontrak yang terpinggirkan sering kali terjerumus ke dalam ekonomi informal yang rentan kriminalisasi. Buku ini menegaskan bahwa tindakan tersebut lebih tepat dibaca sebagai kegagalan negara dalam menjamin hak hidup warga, bukan sebagai persoalan moral individual.

Sumatera Utara sebagai Ruang Konflik Historis

Keunggulan lain buku ini terletak pada kontekstualisasi Sumatera Utara sebagai wilayah dengan sejarah agraria yang khas. Sejak era kolonial, daerah ini menjadi pusat perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit. Sistem konsesi yang diterapkan Belanda tidak hanya mengubah lanskap ekonomi, tetapi juga merombak struktur sosial masyarakat lokal. Tanah yang sebelumnya dikelola secara komunal diprivatisasi, sementara masyarakat adat dan petani kecil terpinggirkan.

Penulis menunjukkan bahwa pasca-kemerdekaan, pola penguasaan tanah tersebut tidak sepenuhnya dibongkar. Negara Indonesia modern, melalui berbagai regulasi dan kebijakan pembangunan, justru sering mereproduksi logika kolonial dalam wajah baru. Di Sumatera Utara, konflik antara masyarakat dengan PTPN, perusahaan swasta, dan proyek-proyek strategis negara menjadi bukti bahwa tanah tetap menjadi arena kekerasan struktural.

Dalam konteks ini, Tanah Berdarah berhasil menunjukkan bahwa konflik agraria di Sumatera Utara bukanlah anomali regional, melainkan bagian dari persoalan nasional yang terakumulasi secara historis. Namun, kekhasan Sumatera Utara—dengan dinamika etnis, sejarah migrasi, dan peran elite lokal—memberikan warna tersendiri yang dianalisis dengan tajam oleh penulis.

Negara, Elit, dan Ambiguitas Hukum

Buku ini juga mengajukan kritik tajam terhadap peran negara dalam konflik agraria. Negara digambarkan sebagai aktor ambigu: di satu sisi bertindak sebagai regulator yang menjanjikan kepastian hukum, di sisi lain menjadi fasilitator perampasan tanah melalui kebijakan investasi dan konsesi. Dalam banyak kasus di Sumatera Utara, aparat negara hadir bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai alat penertiban yang berpihak pada pemilik modal.

Penulis menegaskan bahwa hukum pertanahan sering kali kehilangan legitimasi moral ketika bertentangan dengan rasa keadilan sosial. Sertifikat, izin usaha, dan dokumen legal lainnya menjadi instrumen kekuasaan yang menyingkirkan klaim historis dan adat. Dalam situasi ini, kekerasan agraria tidak bisa dipahami sekadar sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai reaksi terhadap hukum yang tidak adil.

Signifikansi dan Catatan Kritis

Sebagai sebuah karya akademik, Tanah Berdarah memiliki signifikansi tinggi, terutama bagi studi agraria, sejarah sosial, dan ilmu politik lokal. Buku ini layak dibaca oleh akademisi, aktivis agraria, pembuat kebijakan, dan mahasiswa yang ingin memahami akar konflik pertanahan secara lebih mendalam.

Namun demikian, sebagai resensi kritis, dapat dicatat bahwa pembaca awam mungkin memerlukan pendampingan konseptual untuk memahami kerangka teoritik yang digunakan. Buku ini jelas ditujukan untuk pembaca yang memiliki ketertarikan serius pada kajian sosial dan sejarah. Meski begitu, gaya bahasa penulis relatif naratif dan tidak terjebak dalam jargon akademik yang berlebihan.

Penutup

Tanah Berdarah adalah buku yang mengingatkan kita bahwa konflik agraria bukan sekadar soal tanah, melainkan soal keadilan, martabat, dan hak hidup. Dengan menjadikan Sumatera Utara sebagai fokus analisis, Dr. Tappil Rambe berhasil menghadirkan potret konkret tentang bagaimana sejarah, kekuasaan, dan kekerasan saling bertaut dalam kehidupan agraris Indonesia.

Buku ini pada akhirnya mengajukan pertanyaan mendasar: selama tanah diperlakukan sebagai komoditas semata, dan rakyat sebagai penghalang pembangunan, sampai kapan darah—dalam berbagai bentuknya—akan terus menetes di atas tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan?

*) Resensator adalah Dosen UIN Sumatera Utara

COPYRIGHT © ANTARA 2026